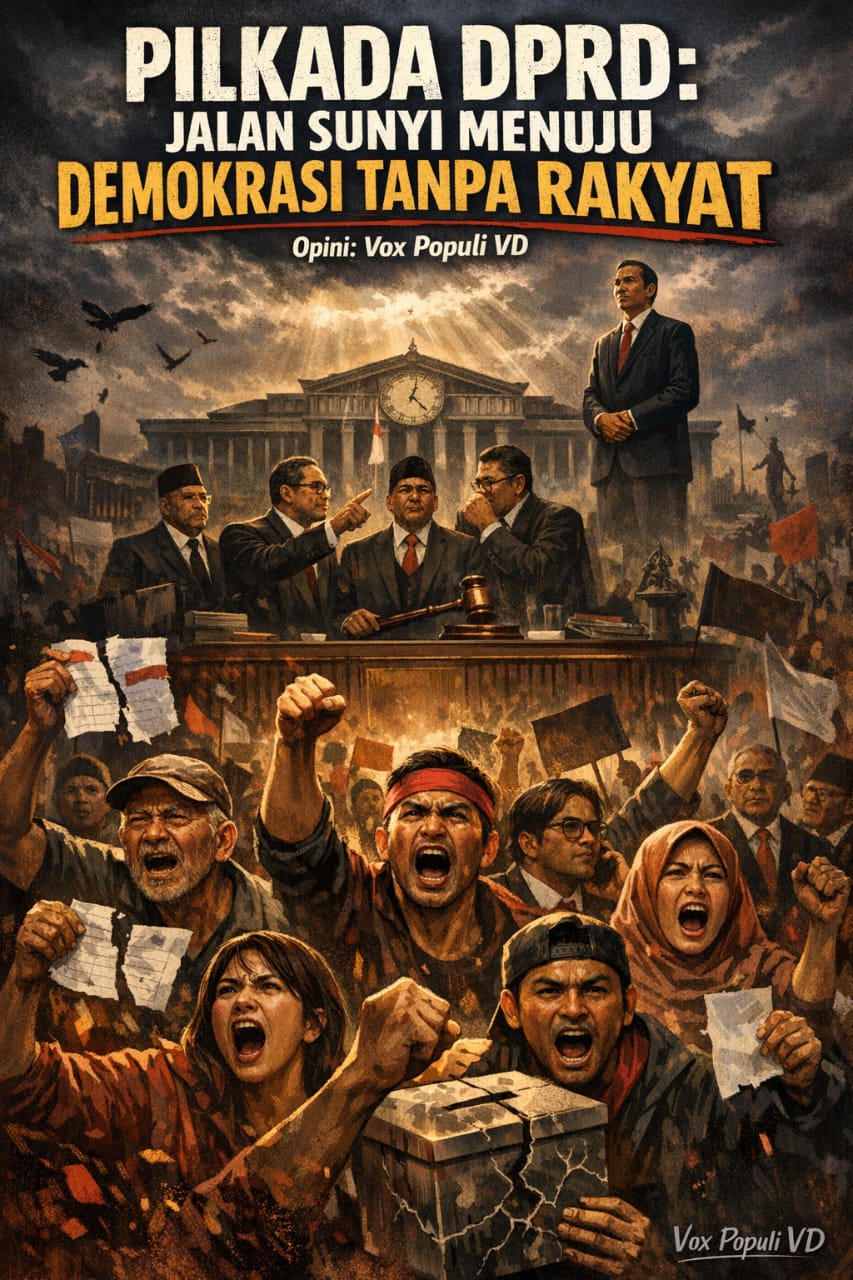

TNews, OPINI – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD terdengar seperti solusi. Tetapi dalam sejarah demokrasi, “solusi” semacam ini sering kali menjadi awal masalah yang lebih besar. Bahasa yang dipakai rapi: efisiensi, stabilitas, penghematan anggaran, meredam konflik. Namun di balik seluruh istilah teknokratis itu, tersembunyi satu fakta politik yang telanjang: kekuasaan sedang ditarik menjauh dari rakyat.

Pilkada langsung lahir bukan karena romantisme demokrasi, melainkan karena trauma sejarah. Selama puluhan tahun, kepala daerah diproduksi oleh elite, dikendalikan pusat, dan jauh dari rakyat.

Reformasi memutus rantai itu. Pilkada langsung menjadikan warga bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek politik. Untuk pertama kalinya, kedaulatan benar-benar terasa sampai ke kabupaten dan kota.

Karena itu, pilkada langsung bukan sekadar metode memilih. Ia adalah tonggak pergeseran kekuasaan. Ia mengubah kepala daerah dari “petugas sistem” menjadi “pemegang mandat rakyat.” Menghapusnya berarti bukan sekadar mengganti prosedur, tetapi mengoreksi arah sejarah.

Mereka yang mendukung pilkada DPRD berkata: pilkada langsung mahal, penuh konflik, sarat politik uang. Semua itu benar. Tetapi pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah masalah itu lahir dari terlalu banyak rakyat, atau dari terlalu sedikit penegakan hukum?

Menghapus pilkada langsung tidak menghapus uang.

Ia hanya memindahkannya. Dari serangan fajar ke lobi tertutup. Dari jutaan pemilih ke puluhan elite. Dari kebisingan publik ke kesepakatan sunyi. Dalam demokrasi, uang yang terlihat bisa dilawan. Uang yang bersembunyi justru lebih berbahaya.

Pilkada DPRD akan mengubah orientasi kepala daerah secara drastis. Mereka tidak lagi terutama bertanggung jawab kepada warga, tetapi kepada fraksi, ketua partai, dan arsitek koalisi. Bukan lagi siapa yang dicintai rakyat, tetapi siapa yang diterima elite. Dalam sistem seperti ini, kepala daerah bukan produk kehendak publik, melainkan produk kompromi kekuasaan.

Dan jangan pernah meremehkan efek psikologis politik. Ketika rakyat tidak lagi memilih, mereka perlahan berhenti merasa memiliki. Partisipasi berubah menjadi apatisme. Kritik berubah menjadi sinisme. Demokrasi tidak runtuh. Ia mengering.

Pendukung sistem DPRD menjanjikan stabilitas. Tetapi stabilitas tanpa partisipasi adalah ketenangan kuburan. Ia mungkin tidak gaduh, tetapi juga tidak hidup. Demokrasi yang sehat selalu gaduh, karena di sanalah rakyat bernafas. Ketika kegaduhan itu dihapus, sering kali yang hilang bukan konflik, tetapi kebenaran.

Pilkada langsung memang penuh cacat. Tetapi cacat itu justru bukti bahwa demokrasi bekerja. Ia membuka ruang kontestasi, resistensi, dan koreksi. Mengganti pilkada langsung dengan pilkada DPRD bukan memperbaiki demokrasi, melainkan mengganti demokrasi dengan manajemen kekuasaan.

Lebih berbahaya lagi, pilkada DPRD akan memperkuat oligarki partai. Struktur partai yang belum demokratis akan menjadi pabrik kepala daerah. Kandidat tidak lagi diuji di hadapan rakyat, tetapi di hadapan segelintir penentu. Dalam situasi seperti ini, meritokrasi mati perlahan. Yang bertahan adalah kedekatan dan kepatuhan.

Dan di sinilah ironi terbesar: pilkada DPRD justru berpotensi melahirkan kepala daerah yang lebih mahal. Mahal bukan di baliho, tetapi di konsesi. Mahal bukan di kampanye, tetapi di kebijakan. Ketika jabatan lahir dari kesepakatan elite, ia akan dibayar kembali dengan akses, proyek, dan perlindungan politik.

Polemik ini pada akhirnya bukan soal metode, melainkan soal keberanian. Apakah negara ini cukup berani mempercayai rakyatnya sendiri? Atau justru sedang mencari cara halus untuk mengamankan demokrasi dari rakyat?

Jika kepala daerah tak lagi dipilih oleh warga, maka yang dirampas bukan hanya hak memilih, tetapi hak menentukan arah kekuasaan.

Demokrasi mungkin tetap berdiri sebagai bangunan hukum, tetapi di dalamnya kosong.

Sejarah menunjukkan, demokrasi jarang mati karena serangan terbuka. Ia lebih sering mati karena dipangkas atas nama ketertiban.

Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada yang berkata: ini demi kebaikan rakyat — tanpa pernah lagi menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan rakyat.

Penulis: Eksponen Mahasiswa Pergerakan 1998 Yang Akhirnya Melahirkan Orde Reformasi Menegakkan People Power Dalam Demokrasi.*

Opini: Vox Populi VD